これからWebライターとして活動を始める人や、自分のWebサイトを立ち上げようとしている方にとって、最初にぶつかる壁のひとつが「SEO対策」です。

私自身、最初の頃は「とにかく記事を書けば誰かが読んでくれる」と思っていました。ところが、書いた記事が全然読まれず、アクセス数はゼロの日が続きました。

そんな風に悩み、手が止まったこともあります。

でも、少しずつSEOの基本を学び、

「キーワードってこうやって使うんだ」

「見出しの付け方にもコツがある」

と理解が進むにつれ、記事が検索結果に表示されるようになり、アクセスも少しずつ増えていきました。

この記事では、私が実際に学び・試してきたSEO対策の基本をわかりやすく紹介していきます。

初心者だからこそつまずきやすいポイントに焦点を当てて、専門用語を極力使わずに解説します。

あなたの「読まれる記事」への第一歩になれば嬉しいです。

難しい言葉も出てきますが、超わかりやすく説明していきます!

SEO対策ってなに?

「SEOってよく聞くけど、結局なんなの?」

私自身、Webライターとして活動を始めたばかりの頃、この言葉の意味がまったくわかっていませんでした。

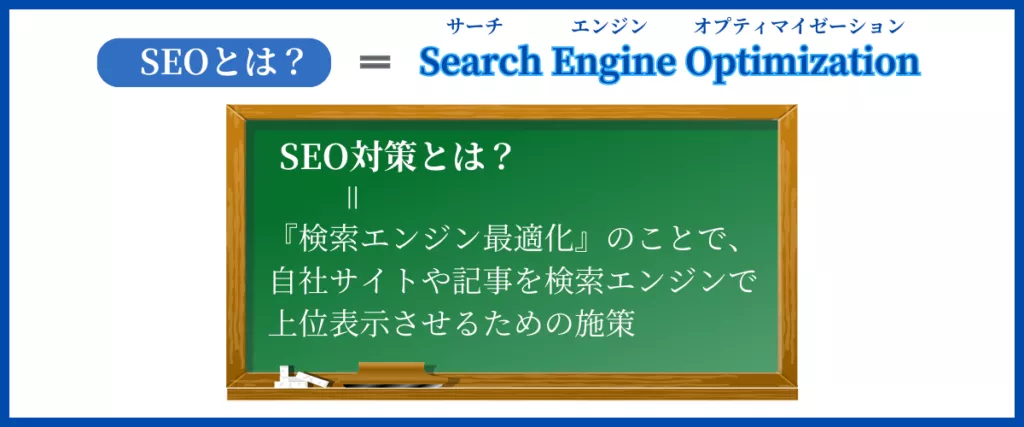

「SEO」とは、Search Engine Optimizationの略で「検索エンジン最適化」と訳されます。

でも、これだけだとちょっと難しいですよね。私も最初にこの説明を読んだときは、「だから何をすればいいの?」とモヤモヤしました。

もっと簡単に言えば、Googleなどの検索エンジンで、自分のWebサイトや記事を上位に表示させるための工夫や技術のことです。

実はこのSEO対策を理解していないと、せっかく一生懸命書いた記事が誰の目にも触れない…なんてことになってしまいます。

私も最初はまさにそんな状況で、アクセスがゼロという日も少なくありませんでした。基本的な考え方とポイントを押さえれば、初心者でもきちんと成果につながっていきます。

今の検索エンジンの主流は「Google」

SEO対策というと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、まずは「誰に向けて記事を最適化するのか?」を知ることが大切です。

検索エンジンにはいくつか種類があります。たとえば、

実はこの他にも、世界中にはたくさんの検索エンジンが存在しています。

でも、日本国内で主に使われているのはGoogleとYahoo!の2つだけです。

実際のシェア率(利用割合)は、以下の通りです。

なんとこの2つだけで全体の95%以上を占めています。しかも、Yahoo!の検索エンジンの中身は、実はGoogleの技術を使っているんです。

つまり、Googleの検索エンジンで上位表示される=Yahoo!でも上位に出るということになります。

私も最初は「いろんな検索エンジンに対応しないといけないのかな…?」と不安になったことがあります。

でも、「まずはGoogleを意識すればいいんだ」とわかってから、やるべきことがグッと明確になりました。

つまり「SEO対策」は、Googleで上位表示させる方法という認識で問題ありません!

WebライターのSEO対策はこれだ!

SEO対策とは「Googleで上位表示させる方法」だと理解できたと思います。

では実際に、

どうやってGoogleで上位表示を狙うのか?

その答えを知るには、まずGoogleがどんな基準で記事やサイトを評価しているのかを理解することが欠かせません。

Googleは検索ユーザーにとって「役立つ情報」を優先して表示したいと考えています。だからこそ、ただキーワードを詰め込むだけのサイトではなく、読者の悩みをしっかり解決できる記事が求められているのです。

これからそのGoogleの考え方と、Webライターとして押さえておきたいSEO対策のポイントを詳しく解説していきます。

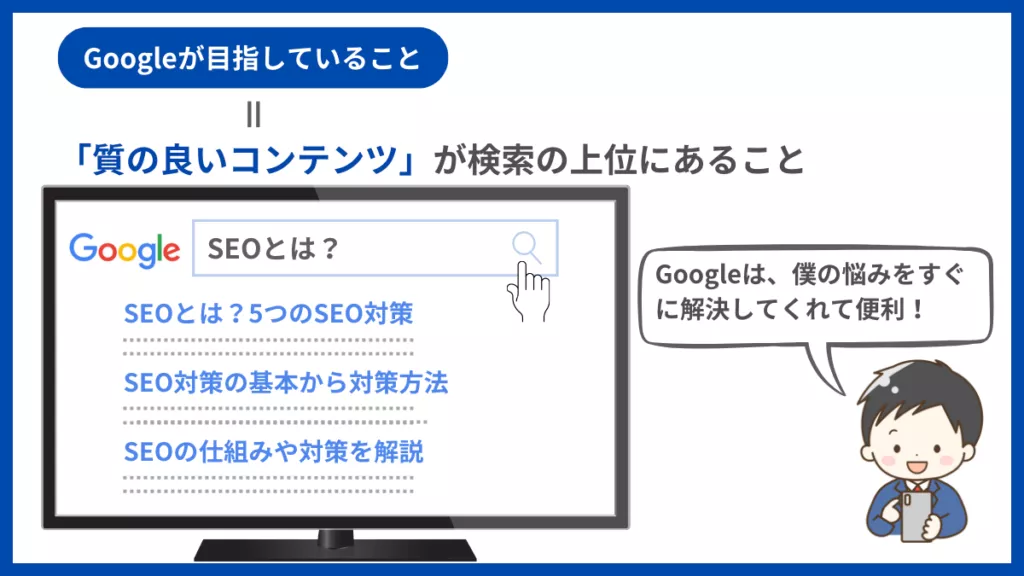

Googleの質を落とさないために「質の良いコンテンツ」を上位表示させたい

Googleは「ユーザーファースト」を掲げており、すべての検索ユーザーにとって有用で信頼できる情報、つまり「質の良いコンテンツ」を検索結果の上位に表示する仕組みを作っています。

だからこそ、Googleは日本国内だけでなく世界中で圧倒的な検索シェアを維持しています。

では、もし検索結果の上位に「質の悪いコンテンツ」ばかりが並んでしまったら、どうなるでしょう?

このように、もしユーザーの悩みを解決できる記事を上位表示しない場合、ユーザーがGoogleの検索エンジンから離れていってしまいます。

そのため、Googleは常に「質の高いコンテンツ」を上位に表示することに力を入れているのです。

とはいえ、実際の検索結果を見ると、キーワードによっては情報が古かったり、あまり良いとは言えないコンテンツも混ざっています。

こで次は、良いコンテンツと悪いコンテンツの違いをわかりやすく掘り下げていきましょう。

コンテンツの良悪の違いは「悩みが解決できるか」

この記事を読んでいるあなたも、普段からGoogleでいろいろなことを検索していると思います。

たとえば、地元でカフェを探していて「〇〇 おすすめ カフェ」と検索したとしましょう。

このようなキーワードでは、多くの場合、「〇〇でおすすめのカフェ○選」やランキング形式の記事が表示されます。

ここで表示される記事が「良いコンテンツ」か「悪いコンテンツ」かは、その記事があなたの悩みをちゃんと解決できるかどうかで決まります。

このように、検索した人の疑問や不安を解消できるコンテンツが「良いコンテンツ」です。逆に、情報が不十分で検索意図に応えられていないものは「悪いコンテンツ」と言えます。

ユーザーが検索するキーワードに対して、ユーザーの検索意図を汲み取り、ユーザーの悩みを解決するコンテンツを作ること。

はWebライターとして記事作成を依頼する際、ライターさんには記事を書く前にこう伝えていました。

このように、キーワードの背景にある「検索意図」をしっかりと考えることが、良質なコンテンツ作りの第一歩です。

Webライターは検索する人の立場に立って、まず「悩み」に共感すること。それが、読まれる記事・評価される記事を生み出す鍵だと私は考えています。

SEOの本質は、記事を書いていく上でかなり重要です。また、ユーザーの気持ちを汲み取ることができれば、Webライターとしての質も上がっていきます!

ユーザーの検索意図を深く理解し、効果的なキーワードを見つける方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

Webライターはこの2種類のSEO対策を意識する!

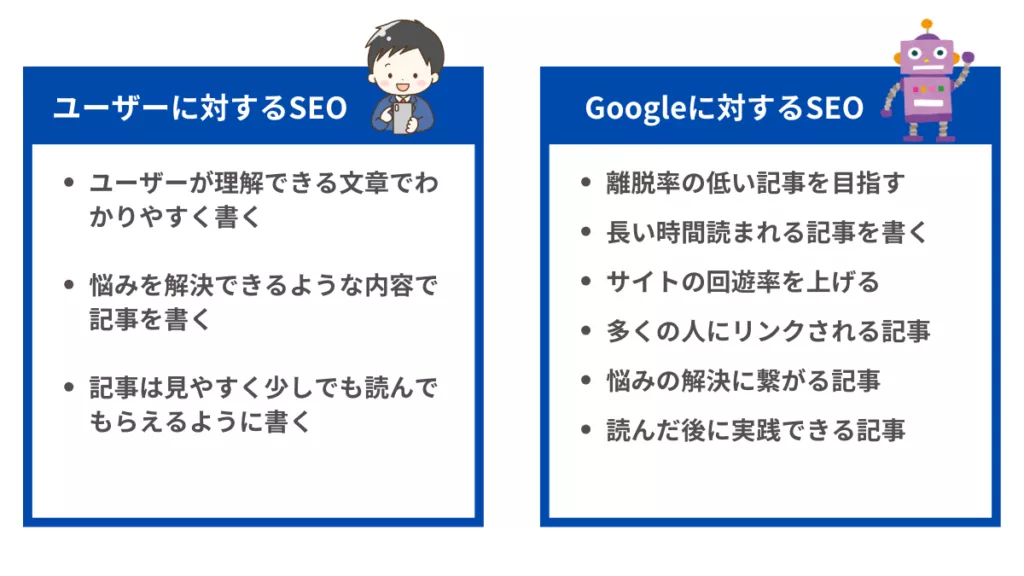

SEO対策には、大きく分けて2つの視点があります。

どちらか一方だけを意識していても、検索上位を狙うのは難しいのが現実です。

先ほども少し触れた

「質の良いコンテンツ」と「質の悪いコンテンツ」

その違いを理解することで、ユーザーとGoogleの両方に評価される記事が書けるようになります。

ここからは、Webライターとして押さえておきたい2種類のSEO対策について、さらに詳しく解説していきます。

ユーザーにとっての良い記事・悪い記事

ユーザーにとって「良い記事」とは、検索してたどり着いた読者が 自分の悩みをしっかり解決できる記事 のことです。

つまり、ユーザーに対するSEO対策とは、この「悩みを解決できるかどうか」を徹底的に追求することに他なりません。

もう少し具体的にいうと、以下のポイントが重要になります。

- 検索意図に対して、必要な情報がしっかり網羅されている

- 初心者でも理解しやすいように、構成や見出しが整理されている

- 文章が読みやすく、ストレスなく最後まで読める

このような記事は、読者にとって有益なだけでなく結果的にGoogleからも高評価を受けやすくなります。

逆に「悪い記事」とは、次のようなケースです。

たとえば、記事タイトルやキーワードに「スマホ 修理」とあるのに、本文には修理方法の説明がなく、ただ最新機種の紹介だけが書かれていたらどうでしょうか?

読者は「スマホが壊れて困っている」から検索しているのに、肝心の悩みが解決されなければ、すぐにページを閉じてしまいます。

これは典型的な「ユーザー視点の欠けた記事」、つまりユーザーにとっての「悪い記事」と言えるでしょう。

Googleにとっての良い記事・悪い記事

検索順位を決めているGoogleですが、

といった主観的な判断をしているわけではありません。

実際には、GoogleのAI(アルゴリズム)が何百万というサイトを分析し、自動的に順位付けをしています。

ここで大切なのは、Googleがどのような基準で「良い記事」だと判断しているのかを理解することです。

AIはどうやって「良い記事」を判断している?

Googleは、検索したユーザーが「どの程度その記事で悩みを解決できたか」を間接的に判断しています。

この判断には、次のようなさまざまな要素が使われていると考えられています。

たとえ読者にとって有益な内容だったとしても、Googleがその価値を認識できなければ上位表示されません。

逆に、適切なSEO対策がされていれば、Googleにも「このコンテンツは価値がある」と伝わり、評価されやすくなります。

一例としてよく知られているのが「被リンクの獲得」です。他サイトに紹介されたり、引用されたりしている記事は、それだけ信頼されている証拠とみなされ、SEO評価も上がりやすくなります。

Googleばかり意識しすぎると失敗する

ただし注意したいのは、Googleの評価基準は完全には公開されていないということです。

つまり「これをやれば必ず上位表示される!」という正解は存在しません。

そのため、Googleに評価されることだけを追い求めすぎると、以下のような悪循環に陥ります。

最終的に評価されるのは「ユーザーファーストの記事」

Google自身が掲げている基本方針は「ユーザーファースト」です。

つまり、Googleに評価されるためにはユーザーにとって良い記事を作ることが一番の近道です。

だからこそ、Webライターとしては小手先のSEOテクニックよりも、

を意識して記事を書くのが重要です。

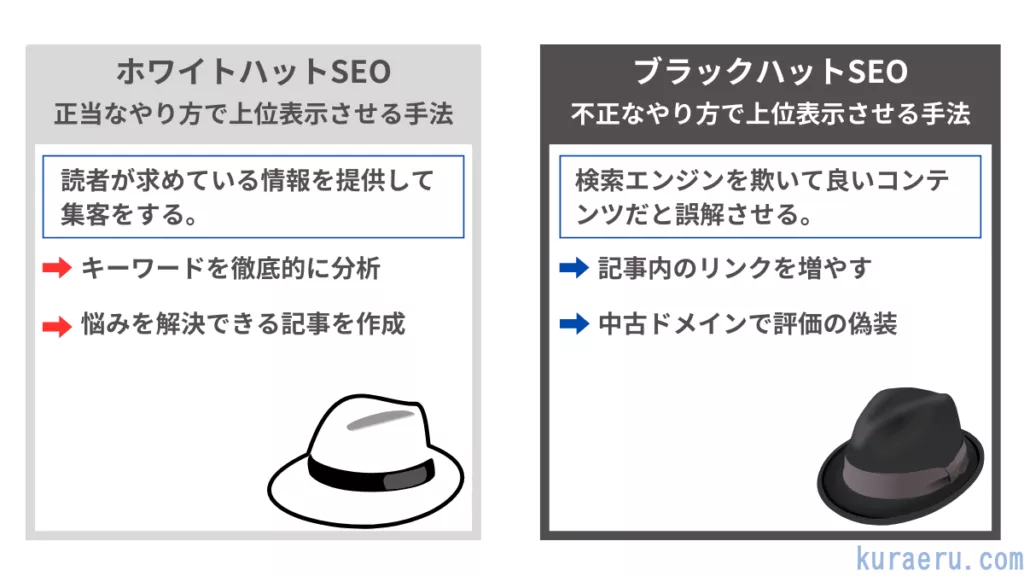

SEO対策の分岐「ホワイトハット・ブラックハット」の違い

こちらは、もう少し専門的な考え方となります。

詳しくはこれから解説していきますが、ブラックハットSEOは絶対にしないようにしましょう。

ホワイトハットSEOって?

これは、ユーザーの求めている情報に対して、コンテンツをしっかり作り込んでいく手法です。

コンテンツSEOもこちらに分類され、ほとんどの人がホワイトハットSEOを無意識に実行しています。

読者が抱える悩みに対して、しっかり解決できるコンテンツを作っていこう!

ブラックハットSEOって?

こちらは、検索エンジンを騙してコンテンツを上位表示させていく手法です。

これなら楽にアクセス稼げるじゃん!

と思う方も中に入るかもしれませんが、現実は厳しいです。

このやり方は、初心者はもちろん少し知識がある人にもおすすめはできません。

すぐに対策されるリスクに比べたらメリットもないので、普通にしっかりコンテンツを作る方が安定した運営ができます!

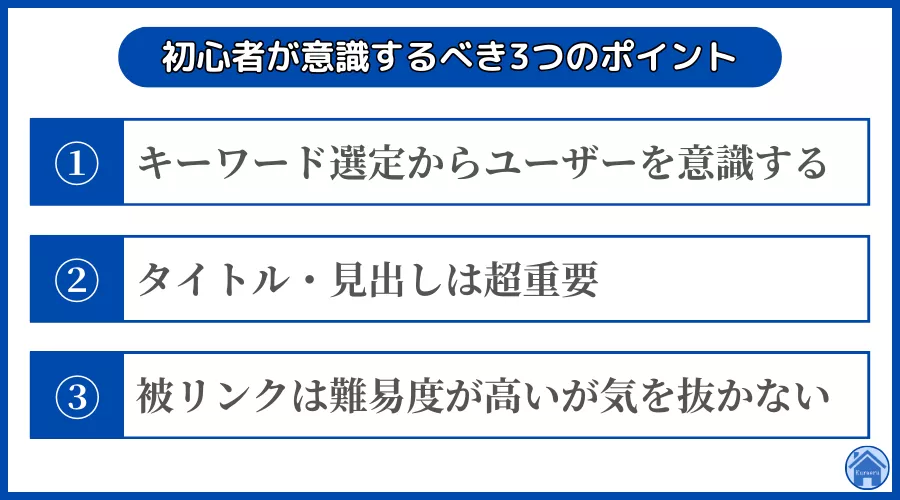

初心者が意識しておくべきSEOの3つのポイントはこれ!

Webライター初心者やWebサイト立ち上げ時に、意識しておくべきSEOの3つのポイントを解説していきます。

上記、3つのポイントは必ず意識するようにしてください。

①キーワード選定からユーザーを意識する

まずは、SEO対策で最も基本となるのが「キーワード選定」を意識することです。

ユーザーが検索するキーワードに対して、ユーザーの検索意図を汲み取り、ユーザーの悩みを解決するコンテンツを作成する。

というお話をしていましたが、

そもそも、そのキーワードをどのように決めていくのかが難しいですよね。

キーワードを決めていくには、2つの方法があります。

ユーザーに寄り添うキーワードの決め方

これから書いていく記事は、

「どのようなキーワードで検索した人が喜ぶのか」

実際にユーザーの立場に立って考えることが大切です。

つまり、ユーザーの検索意図をよく考えていくことで、解決すべき内容がキーワードから汲み取れるということです。

「スマホ 画面割れ」というキーワードなら、これから画面割れを修理したいという人が検索しますよね!

どうしたら良いかわからないユーザーに対して、次の行動を後押しする記事が良質な記事となります。

Googleを意識したキーワードの決め方

色々考えても、Googleで検索されているキーワードでなければ意味がありません。

この時におすすめのツールが、キーワードプランナーです。

キーワードプランナーについては、以下の記事で紹介しています。

キーワードは、記事を書いていく上で最も重要な部分です。読者の悩みをしっかりコンテンツにしていくためにも、よく学んでいきましょう!

②タイトル・見出しは超重要

タイトル・見出しが重要なのは、ユーザーに対してもGoogleに対しても同じです。

タイトルは、読者が検索後に最初に見る部分となります。適切にタイトルを付けなければ、頑張って書いた記事も埋もれてしまいます。

このように、タイトルや見出しには適切にキーワードを入れていく必要があります。

また、決めたタイトルに対して見出しや本文で解決できる内容を書いているかというのも重要です。

今まで初心者ライターを何人も見てきた経験から、初心者は本文でユーザーが抱える悩みを解決する内容を書けていないということもありました。

タイトルは適切に付けていかなければ、頑張って書いた記事も無駄になってしまいます。興味を惹くタイトルの付け方を学んでいきましょう!

③被リンクは難易度が高いが気を抜かない

SEO対策でよく見られているのが、2つです。

Webサイトでは、被リンクが重要になります。

リンクを貼りたくなるような記事を書く必要がありますが、初心者Webライターの頃は意識しても難しいです。

また、Webサイトを運営しているのであれば、被リンクを獲得した活動は定期的に行っていく方が良いです。

自分のWebサイトと近いサイトに寄稿することで、自分のサイトのリンクを貼ってもらえることもあります。

もちろん、お返しに相手のサイトのリンクを貼ることでお互いメリットもあります。

全く属性の違うサイトからの被リンクはマイナス効果も…。

SEO効果を最大限に高めていく「独自性」

ここからは、もう一歩SEO対策について専門性を高めていきます。

現在、様々なサイトがあり似たような記事も数多く存在します。似た内容のコンテンツは、Googleからの評価も低く上位表示されなくなる可能性があります。

私がこのサイトで独自性を出すために心掛けていることは、他のサイトには絶対に存在しない、このサイトだけの画像をCanvaで作成しています。

記事の内容や表現の仕方などは、最終的にはどこも似てきてしまう部分があります。

その中で、この記事を読んでくれている読者の方に、より分かりやすく伝えるかを意識して書いています。

「専門的な内容で、初めて聞く言葉が並んでると読まないですよね…」

「あ、そういうことか!」って記事を読みながら理解できる方が、内容に置いて行かれないですし、読んでいて勉強になってる感じもあるので楽しめるかと思います。

難しい言葉が並ぶ本は私も苦手なので、できる限り多くの方に分かってもらえるように書いています!

まとめ:Webライターの最大のSEO対策は読者の悩みを解決すること!

記事の中で、何度か「読者の悩みを解決させる」とお話をしました。

これは、Googleが意識しているユーザーファーストと同じで、どんなSEO対策よりも最も効果的な方法です。

読者にとって実用的ではない記事は、Googleも上位表示させる意味がないですからね!

記事を書くためには、それぞれ最初にキーワードを決めるはずです。そのキーワードで検索する読者の気持ちを汲み取り、その悩みを解決させたり後押しできる記事がGoogleからも好かれます。

初心者Webライターの頃は、まずは記事を書くということで手がいっぱいかと思います。その中で唯一できるのが、読者の悩みを解決させることです。

SEOには様々な手法がありますが、まずは読者に寄り添う記事を書いていくことが、Webライターとしての第一歩かと思っています!

SEO対策も大切ですが、まずは記事を書いていくことから慣れると、より改善すべき点が見えてきます。

少しずつ記事に慣れて、立派なWebライターを目指してください!

こちらの記事では、読みやすい文章を書くための方法を紹介しています。読者の悩みを解決する記事を書けるように、ぜひ参考にしてみてください!

「どうして誰も読んでくれないの?」

「SEOってよく聞くけど、実際に何をすればいいの?」